En 2025, les inspecteurs des installations classées concentreront leurs efforts sur cinq thématiques prioritaires.

Les PFAS au cœur des actions thématiques

La déclinaison du plan d’action interministériel sur les PFAS figure parmi les priorités.

Les inspections viseront principalement :

- Les rejets aqueux industriels : contrôle des plans d’action de réduction et de suppression des émissions.

- La mousse anti-incendie : vérification de la conformité des émulseurs contenant des PFAS avec les règlements européens.

- Les boues d’épuration épandues : analyses régulières pour surveiller les concentrations de PFAS.

Gestion des premières heures d’un incident ou accident

Deux axes majeurs guideront cette thématique :

- Les « pertes d’utilités », notamment électriques, dans les établissements SEVESO.

- Les premiers prélèvements environnementaux après un accident, afin de garantir une réaction rapide et adaptée.

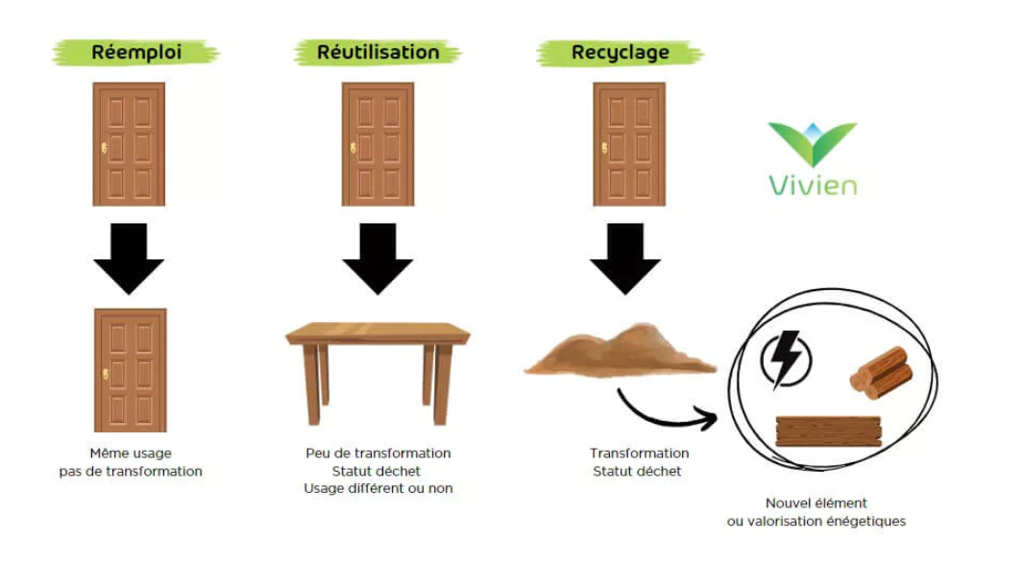

Libération du foncier industriel

Un effort particulier sera porté sur le traitement des dossiers de cessation d’activité notifiés avant juin 2022. L’objectif est de recenser, prioriser et traiter ces dossiers afin d’accélérer la réutilisation des terrains industriels.

Réduction des rejets atmosphériques

Les installations de combustion moyenne (5 à 50 MW) feront l’objet d’un contrôle renforcé sur les combustibles utilisés, les valeurs limites d’émission (VLE) et les systèmes de traitement des fumées.

Lutte contre les trafics illégaux de déchets

Les actions incluront :

- Vérification de la contractualisation des centres VHU avec des éco-organismes agréés.

- Collaboration avec les forces de l’ordre pour identifier et contrôler les sites illégaux.

Autres actions régionales

Les régions devront également sélectionner des actions parmi des thématiques variées : gestion des produits chimiques dangereux, prévention des risques liés aux granulés plastiques, modernisation des installations industrielles, et sobriété hydrique.

Enjeux et organisation

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, insiste sur la nécessité de prioriser les demandes d’information pour éviter une surcharge des services et appelle à renforcer les effectifs de l’Inspection.

Par ailleurs, les inspections sur le terrain resteront un pilier essentiel pour garantir une gestion efficace des installations classées.

Chaque région devra finaliser ses plans d’action locaux avant janvier 2025, avec un bilan attendu pour début 2026. Ces initiatives, articulées autour des priorités nationales et locales, visent à renforcer la vigilance et la réactivité face aux enjeux environnementaux et industriels.